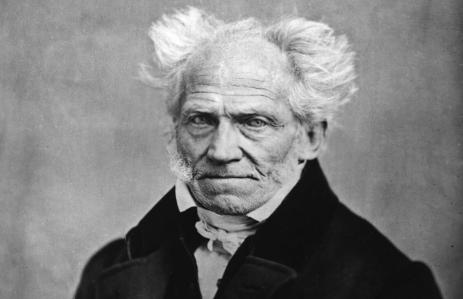

Quel misantropo di Schopenhauer

La misantropia di Schopenhauer è leggendaria, e forse, quanto a radicalità e sistematicità, non ha paragoni nella storia dell’uomo, sebbene tutte le epoche abbiano avuto cantori delle tare del genere umano. Dall’alto di una intelligenza straordinaria, che si univa in lui a un’indole bisbetica, riteneva che la moltitudine fosse irrimediabilmente meschina, abietta, invidiosa, avida, cattiva, ottusa, stolta, bestiale, e lo espresse senza mezzi termini in diverse pagine della sua opera. Si rifiutava addirittura di considerare la massa degli esseri umani, che talvolta designava col nome di bipedes, come suoi simili e come simili degli uomini davvero degni di tale nome, se non, appunto, per la circostanza di avere due gambe. Esternazioni come: «Dobbiamo essere in tutto e per tutto convinti, e tenerlo sempre presente, che ci siamo calati in un mondo popolato da esseri moralmente e intellettualmente miserabili di cui non facciamo parte, e di cui dobbiamo evitare in ogni modo la compagnia. […] Dobbiamo abituarci a considerarli come una specie a noi estranea», non lasciano dubbi circa il profondo sentimento di riprovazione che il grande filosofo nutriva nei confronti dell’umanità.

A ragione, dunque, Schopenhauer si può senz’altro definire un misantropo (mísos, “odio” e ànthropos, “uomo”), anche se si deve precisare che egli non odiava in senso stretto gli uomini, ma che invece, semplicemente, li disprezzava. L’odio infatti è un sentimento cieco e preconcetto e non necessariamente si fonda su una qualche effettiva mancanza della persona che ne è oggetto (si può odiare anche un essere nobile e virtuoso), mentre il disprezzo è un moto intellettuale conseguente a un giudizio di valore. Il disprezzo trova giustificazione nelle insufficienze oggettive di chi lo suscita e nasce proprio dal riconoscimento di tali insufficienze e dalla consapevolezza del proprio essere migliori rispetto ad esse. L’odio è invece una questione del cuore, una forma di risentimento soggettiva nella quale non ha molta parte la constatazione delle pecche altrui. Schopenhauer stesso, del resto, affermò con chiarezza che il genere umano non andava odiato, bensì, appunto, profondamente e lucidamente disprezzato, a causa dell’incredibile meschinità delle sue convinzioni, dell’enorme limitatezza del suo intelletto e dello sconfinato egoismo del suo cuore. Egli tuttavia non deplorava senza distinzioni l’intera umanità e ne risparmiò una piccola parte.

Gli esseri umani compresi nella fortunata categoria dei salvati sono naturalmente quegli uomini che non presentano gli spregevoli attributi della moltitudine, ovvero le persone di animo nobile, integre, ragionevoli, ricche in vario grado di doti morali e intellettuali. Persone capaci, per le qualità innate del proprio carattere o grazie agli ammaestramenti ricevuti dall’esperienza, vale a dire dalla sofferenza (páthei máthos), di dare valore non solo a se stessi, alla propria individualità e a ciò che vi è strettamente connesso, ma anche all’altro da sé, qualsiasi forma esso assuma, riservandogli rispetto e considerazione; persone illuminate, capaci di riconoscere nella realtà le fugaci apparizioni della bellezza e della verità e di dare ad esse senso e importanza; persone in grado di vivere con giudizio e di tendere spontaneamente sia al soddisfacimento dei bisogni ordinari e pratici legati alla loro esistenza materiale sia, soprattutto, all’appagamento di esigenze e aspirazioni più vaste, profonde e generali.

Schopenhauer ritiene però che nessuno sia del tutto e fino in fondo emendato dalla colpa originaria di essere un essere umano, e sottolinea come anche l’uomo eticamente inappuntabile non sia nella condizione di darsi delle arie relativamente alle proprie qualità morali. Sostiene che, come nella ghiandola del dente di un serpente, in ogni cuore umano si nasconda una riserva di odio, collera, invidia, bile e malvagità: «[…] ognuno porta dentro di sé qualche cosa di assolutamente cattivo dal punto di vista morale, e perfino il migliore anzi il più nobile carattere ci sorprenderà talvolta per certi tratti di cattiveria: quasi che volesse riconoscere la propria affinità con il genere umano, nel quale troviamo l’indegnità, anzi la crudeltà, in tutte le loro gradazioni».

Ciò a cui necessariamente porta una visione siffatta del genere umano è la ricerca della solitudine, e Schopenhauer, in generale, eccetto la prima e l’ultima parte della sua vita, condusse un’esistenza estremamente solitaria.

Egli, coerentemente, sostiene che la solitudine sia il destino di tutti gli esseri preminenti e ne parla insistentemente come di un tratto distintivo dell’uomo spiritualmente superiore, il quale non può trovare piacere o sollievo in una società che porta scolpita sul volto tutta la propria insignificanza interiore, composta da individui guidati da un intelletto ristretto, mossi da istinti bassi e caratterizzati da una sensibilità grossolana. Scrisse: «È un sentimento aristocratico quello che alimenta la tendenza alla separazione dagli altri e quindi alla solitudine. Tutti i miserabili sono socievoli, sino a far pietà: per contro, ciò che contraddistingue un uomo di nobile natura, sta nel fatto che egli non prova alcun piacere negli altri. E preferisce sempre più la solitudine alla loro compagnia». Schopenhauer conosceva a fondo quanto fosse duro vivere da soli, tuttavia lo considerava come il minore tra due mali, arrivò anzi ad affermare che al mondo non si dà altra scelta che tra la solitudine e la volgarità.

La sua favola dei porcospini illustra in modo efficace le dinamiche interiori che governano gli individui all’interno di una società. Essa narra di alcuni porcospini che, in un giorno d’inverno, spinti dal freddo, si avvicinano l’uno all’altro al fine di riscaldarsi con il calore reciproco. Una volta vicini però, percepiscono vicendevolmente le punture delle loro spine e sono costretti ad allontanarsi nuovamente, condizione nella quale il freddo torna a morderli e a indurli a cercare ancora il contatto dei corpi. Essi, per liberarsi da un male, incorrono in un altro male. Così fanno gli uomini, i quali, per fuggire la propria miseria interiore cercano la compagnia degli altri, cosa che li obbliga però a fare esperienza dei loro insopportabili difetti, dai quali sono respinti di nuovo lontano da essi. Ognuno si collocherà, tra la solitudine e la società, nel punto conveniente alla propria natura spirituale. L’uomo povero di spirito riterrà preferibili i mali della società allo stare da solo con se stesso. L’uomo intimamente ricco di qualità, che, tornando alla favola, possiede molto calore interno, preferirà invece rinunciare agli altri, per non avere a che fare con le loro spiacevolezze, e restare in compagnia della propria anima.

Tuttavia, neppure l’uomo che ha scelto se stesso e vive in solitudine può dirsi al sicuro dalle imperfezioni altrui, dato che, anche facendo semplicemente quattro passi per strada, egli non è al riparo dalla nefasta influenza esercitata dal genere umano. Trascrivo il passo nella sua interezza, poiché è degno di nota.

«Con l’eccezione dei visi belli, benevoli e intelligenti, dunque pochissimi e rarissimi, ogni nuovo viso, secondo il mio parere, nel maggior numero dei casi risveglierà in persone di fini sentimenti una sensazione affine allo spavento, poiché esso offre uno spettacolo sgradevole, in una nuova e sorprendente combinazione. In realtà ogni nuovo viso è, di regola, un triste spettacolo. Vi sono persino certi individui, sul viso dei quali è impressa una tale ingenua volgarità e una tale bassezza del modo di pensare, nonché una tale limitatezza bestiale dell’intelletto, che ci si stupisce come mai simili individui abbiano il coraggio di uscire con un simile viso e non preferiscano portare una maschera. Infatti, vi sono dei visi, la cui sola vista ci fa sentire come se fossimo stati insudiciati.»

È decisamente un gran privilegio giudicare il mondo potendosi rifugiare nella propria superiorità intellettuale e produrre a giustificazione di questa un’opera esemplare, profondissima, poetica, redatta con inarrivabile chiarezza e impareggiabile maestria stilistica, paragonabile a una maestosa montagna nella storia del pensiero umano.

Schopenhauer, nell’articolare tale giudizio, si è espresso con nettezza ed ha esternato i suoi pensieri con lucida veemenza, come era solito fare quando sentiva di dar voce a una verità taciuta o misconosciuta, senza farsi irretire da indecisioni di sorta e da atteggiamenti improntati a una falsa modestia. Anzi, egli riteneva che la modestia fosse una virtù ipocrita, utilizzata da chi, allo scopo di placare l’invidia e la rabbia degli altri, timorosamente sminuisce la propria superiorità e i propri meriti.

Quando Schopenhauer parla degli uomini, la sua apparente sfrontatezza e la sua supponenza possono, è vero, disturbare, ma queste non sono altro che manifestazioni dell’assoluta libertà del suo spirito. È indubbiamente più facile accogliere una verità scomoda se questa viene espressa in un modo garbato e indiretto, tuttavia la sostanza di una certezza non cambia al cambiare delle parole che la illustrano. Dante, ad esempio, il quale ci racconta di un inferno sovraffollato, la cui porta d’entrata è eternamente spalancata poiché le anime degli uomini eternamente ne varcheranno la soglia, non vuole forse dirci implicitamente ciò che Schopenhauer esprime a chiare lettere, circa la natura dell’animo umano?

Certo, se egli avesse saputo elevarsi sino al grado ultimo della filosofia che propugnava e avesse stabilmente infranto il principio di individuazione - ma chi può deciderlo? - avrebbe fatto esperienza diretta, e non solo teorica, al di là dello spazio e del tempo che incatenano la nostra conoscenza alla nostra soggettività, della volontà che, una e indistinta, informa di sé ogni entità individuale, e avrebbe allora riconosciuto il tutto come identico a se stesso e, dunque, fraternamente, perdonato agli uomini le loro pecche. Ma ciò non avvenne.