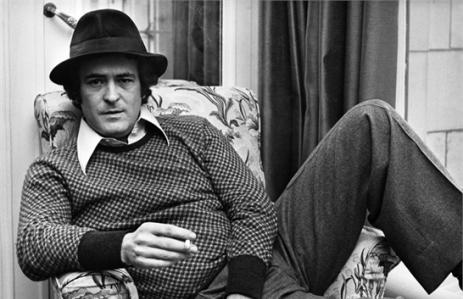

Chi era l'ultimo imperatore?

Quando se ne vanno i grandi artisti si ha sempre un po’ di pudore a parlarne. E se non si ha, si dovrebbe avere, perché non basterà comunque, perché forse due sere fa sarebbe stato meglio farsi una bella maratona di film e mordere la coperta al buio, contando sulla punta delle dita quanti ce ne restano di Maestri, per poi incrociare le stesse dita sperando di averne dimenticato qualcuno.

Bertolucci sicuramente aveva ancora parecchio da dire. Ha camminato sempre su un filo magico che divideva due mondi, quello delle storie d’amore intimiste e claustrofobiche, intrise di psicanalisi più o meno spinta e quello degli affreschi monumentali, ove la descrizione si sublima in racconto e a volte in fabula.

La sua poetica si è concentrata allo stesso tempo sulla storia collettiva e su quella individuale, facendone il naturale prosecutore, insieme a Marco Bellocchio, dell’avventura neorealista.

Il giovane artista cresce e nutre la sua visione del mondo e dell’arte in una sorta di spugna creativa imposta naturalmente dal fertile contesto familiare, nel quale presto Pasolini ricoprì le vesti di una sorta di secondo padre, a partire dal suo coinvolgimento nella direzione di “Accattone” ed in seguito nella guida verso la sua prima regia (“La commare secca”, 1962).

Pasolini non costituì però semplicemente un modello professionale, ma fu soprattutto un forte riferimento etico per il giovane regista, che riconobbe e fece sua la missione dell’artista che rimane fedele a se stesso nonostante il necessario e urgente coinvolgimento con la realtà.

Il suo cinema divenne quindi presto anche espressione di una precisa visione politica, critica e decisa, che suonava a rivoluzione.

Nel 1976, con “Novecento”, Bertolucci firma sicuramente il suo capolavoro in questa direzione, attraverso il racconto delle lotte contadine emiliane.

Ma il filo cui accennavamo sopra, quello che lo tiene sospeso fra due mondi, segue nel tempo un percorso di feconda ambiguità.

Nei suoi film migliori, Bertolucci non vuole rispondere, anzi, desidera fortemente lasciare domande sospese, turbolente, segrete, a volte scabrose. Il Bertolucci più forte sceglie il mare silenzioso dell'intimo mistero o della distanza storica, per catturare lo spettatore.

Subito verranno alla memoria Marlon Brando e Maria Schneider in “Ultimo tango a Parigi”: di loro non sappiamo quasi nulla e ci rivelano un tutto fino alla fine inafferrabile, se non si è vissuto (e chi l’ha vissuto, non ce lo racconterà). Un attimo dopo ecco danzare nella memoria, rossi ed oro, i personaggi de “L’ultimo imperatore”, quadri tridimensionali in movimento verso una porta magica nello spazio di una storia così lontana da noi, eppure improvvisamente, inaspettatamente, poeticamente familiare. Se non è arte questa.

Quando invece il Maestro si allontana dal suo talento per il mistero e fa l’occhiolino al cinema per il grande pubblico, dai messaggi diretti e immediati – vedi “Io ballo da sola” e “Il Piccolo Buddha” - la sua forza originale pare implodere. Eppure, irregolare e camaleontico, è sempre pronto a risorgere dalle sue ceneri e ci sorprende, con una nuova, inimmaginabile freschezza.

In “The dreamers” per esempio, urlo disperato di nostalgia e disillusione con un sapore vivo e presente, che non si arrende seppure sconfitto un milione di volte.

In Bertolucci il genio italiano ha dunque un rappresentante caleidoscopico, capace di esaltare e deludere un attimo dopo, ma sempre pronto ai magistrali colpi di coda che fanno dimenticare senza fatica qualche piccolo scivolone.

“Io non credo in Dio, ma se ci credessi sarebbe un chitarrista nero e mancino”.

Eccolo, alla fine e all’inizio. Ci ha raccontato alcune luci del tunnel, ci ha mostrato la bellezza delle domande nel silenzio, con uno sguardo inconsueto eppure profondamente nostro. Italiano e cittadino del mondo.

“Senti? Che bella musica! I giovani ballano, si abbracciano, e prima di sera fanno l’amore: questa non è terra per un vecchio”.

Alcuni non invecchiano mai, piuttosto se ne vanno prima.