A proposito di Jeff Koons

L’impoverimento della lingua, saccheggiata da anchormen senza scrupoli, tweeters senza volto e rappers senza diploma di scuola media, consiste di fatto nella perdita della peculiare sostanza di ogni parola, vale a dire il suo significato. Se in un tempo lontano si è cercato di attribuire con esattezza un nome ad ogni cosa o persona, nel tentativo di individuarla, oggi si indicano con lo stesso sostantivo entità varie e spesso dissimili, riassumendole vagamente sotto un unico titolo, pur di parlare di tutto e del suo contrario. Così, ad esempio, si sente chiamare “genio” tanto un ragazzotto che sciorina alla radio rime maldestre quanto un poeta romantico. Gli aggettivi, poi, consentono anche maggiore libertà di scempio, ed ecco che “geniale” diventa indifferentemente la qualità attribuita ad un bel paio di ciabatte da spiaggia in gomma, ad una composizione tonale o ad un talentuoso televenditore di materassi a molle.

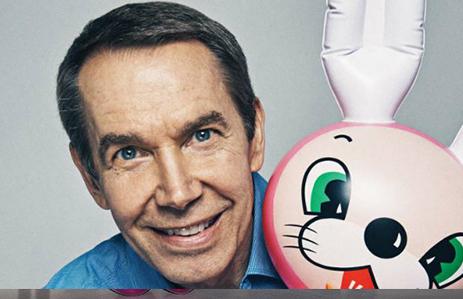

In virtù di questo progressivo slittamento del linguaggio verso l’indeterminatezza proteiforme del senso, si può dire che Jeff Koons è un genio o che la sua opera d’artista è veramente geniale. E, con ogni probabilità, se il suo lavoro si è affermato negli ultimi trent’anni, è proprio grazie allo scadimento del concetto che in passato la parola “arte” esprimeva con maggior precisione.

Una ponderosa mostra retrospettiva, curata da Scott Rothkopf, ne celebra i fasti al Guggenheim di Bilbao, riunendo oltre un centinaio di opere realizzate tra gli anni ’80 e i giorni nostri. Partita dal Whitney Museum of American Art di New York, passata dal Centre Pompidou di Parigi, la rassegna è approdata al suo porto di arrivo nel maestoso tempio progettato da Frank Gehry.

Lo spettatore viene accolto dall’abituale pistolotto stampato sulla parete a destra dell’ingresso, e per una volta vale la pena leggerlo. “L’opera di Jeff Koons è una dichiarazione di auto-affermazione”, “le sue creazioni si rivolgono al grande pubblico e si ispirano a innumerevoli fonti della storia dell’arte, come il Surrealismo, la Pop Art e Dada”, “concetti contraddittori coesistono armoniosamente nel suo lavoro: vita e morte, passato e presente, lussuria e innocenza, fasto e austerità, eternità e novità, pubblico e privato, industriale e artigianale, maschile e femminile”, “Koons usa l’arte come una sveglia, la forza motrice del cambiamento sociale”. Tutto vero e tutto da spiegare in modo un po’ più dettagliato.

Che l’opera di Koons si imponga come un atto di self-affirmation sembra evidente, ma che significa esattamente in inglese questa formula? Per dirlo con le parole di Claude Steele, il teorico dell’autostima che verso la fine degli anni ’80 ha catalizzato l’interesse dei lettori americani, “si tratta di esprimere i valori che ci sono propri e ci confortano in quanto individui di fronte allo stress provocato da un ambiente culturale percepito come una minaccia per la nostra idea di noi stessi” .

Ecco spiegata la storia del giovane Jeff. Giunto a New York nel 1977 dalla provincialissima York in Pennsylvania, porta con sé un diploma di designer e il gusto della middle-class per l’arredamento e il soprammobile kitsch, di cui papà fa commercio. Dopo essersi guadagnato da vivere come piazzista a Wall Street, entra al MoMa, dove vende quote associative. Così, frequenta i circoli artistico-culturali della città, dominati in quegli anni dalla figura onnipotente di Andy Warhol, da un lato, e dai protagonisti dell’arte minimale e concettuale, dall’altro. In quale modo difendersi da quei giganti istrionici, élite intellettuale talmente lontana dalla sua America profonda? Koons comincia realizzando opere che si appropriano dei neon di Dan Flavin o delle strutture di Donald Judd e le riducono all’umile ruolo di piedestalli per gli elettrodomestici tanto familiari ad ogni massaia. Specie di ready-made al quadrato, che si vogliono critici (con sessant’anni di ritardo sulla Fontana di Duchamp) o forse ironici, ma sono in effetti solo parodistici. E, ovviamente, fagocita anche la cartellonistica pubblicitaria, già oggetto privilegiato dell’opera di Warhol, ma lo fa magnificando in qualche modo il paesaggio delle highways, habitat naturale dell’americano medio. Proprio come recita la nota introduttiva del curatore, “si rivolge al grande pubblico ispirandosi a diverse fonti della storia dell’arte”. Nascono le serie di lavori intitolate Pre-New e The New che sono la premessa per una lunga carriera di riduzione delle intuizioni altrui al minimo (cattivo) gusto comune.

Visto il favore con il quale l’operazione viene accolta, Koons insiste e rilancia. E, per ampliare la platea, decide di abbassare il tiro delle citazioni, dall’arte alla decorazione. Produce, con il titolo Statuary, una serie di statue e statuette in acciaio lucidato che vanno dalla copia del busto marmoreo di Luigi XIV alla caricatura di Bob Hope, dalla riproduzione di porcellane di Sèvres a quella di busti fin de siècle. Ad essa fa seguito, negli anni immediatamente successivi, la serie chiamata Banality. Per lo più porcellane il cui soggetto è tratto dal catalogo di immagini della cultura popolare, dalla Pantera Rosa a Michael Jackson con la sua scimmia, da S. Giovanni Battista agli orsacchiotti in peluche. Un trionfo dell’oggettistica che farebbe la gioia di ogni bazar cinese, ma che diventa arte in virtù del “contesto” nel quale si iscrive.

In realtà, il riferimento alla lezione di Duchamp è assolutamente pretestuoso e la forza provocatoria delle sue opere viene tradotta da Koons nell’esatto contrario, vale a dire in un atto di lusinga e di omaggio all’estetica domestica dell’uomo-massa che, come scriveva Ortega y Gasset, “si sente a suo agio nel riconoscersi identico agli altri”. Lavoratore, consumatore, con gli stessi idoli e gli stessi santi sulla credenza, la bandiera in giardino e un film porno nel cassetto del comodino.

Il desiderio dell’ex agente di borsa di trovare il prodotto perfetto per questo cliente- tipo è tale e tanto che, nel 1990, decide di dare forma plastica perfino ai sogni che in quel cassetto si nascondono. Appare la serie Made in Heaven, presentata in pompa magna alla Biennale di Venezia. Si tratta di statue in legno, dall’aspetto ingenuo e poco sensuale, come quello dei manichini di una vetrina di Macy’s, che ritraggono l’artista mentre si accoppia con Cicciolina (sua futura moglie giusto per qualche mese) e di gigantografie patinate dello stesso soggetto. Jeffrey Deitch, critico, curatore ma, soprattutto, laureato alla Harvard Business School, descrive l’opera in questo modo: “La ricreazione di sé stesso attraverso la commistione di fantasia e finzione si è pienamente attuata nell’opera e nella vita di Jeff Koons. La scultura biologica e materica frutto dell’unione con Cicciolina dissolve il confine tra realtà e artificio creando un’arte che può veramente essere definita post-umana”.

L’America puritana scopre così la strada per riscattare finalmente anche la propria voglia di pornografia. Bastava disumanizzarla un po’, togliendole la verità della carne e riducendone le immagini a complementi d’arredo, per trasformare una qualunque fellatio in oggetto del Paradiso – Made in Heaven. Poi, si è trattato solo di nobilitare l’operazione con la teoria, iscrivendola nell’ambito di una nuova categoria estetica, tanto moderna da superare l’arte stessa, perché il tutto assumesse simultaneamente contorni mitici ed effettività pratica. Fatto ciò, per Koons si aprono le porte della notorietà planetaria e di un successo senza precedenti in patria.

Gli argini sono rotti e il suo lavoro, come la piena di un fiume, trascina con sé tutto quello che trova sul suo cammino. “Vita e morte, passato e presente, lussuria e innocenza, fasto e austerità, eternità e novità, pubblico e privato, industriale e artigianale, maschile e femminile”, come scrive Scott Rothkopf. O, quantomeno, i simboli più banalmente quotidiani di tutto ciò, riciclati in un minestrone di cultura mista abilmente surgelato, come rivela uno sguardo meno entusiasticamente parziale. Vale a dire le reliquie stereotipe di una qualunque vita, dai palloncini dell’infanzia ai souvenirs dei musei, dai giocattoli gonfiabili alle foto delle pin-up. Nascono in questo modo le serie di opere più note. Celebration, con le famose Hanging Heart e Baloon Dog (l’opera di un artista vivente più cara di sempre, grazie ai 58 milioni di dollari pagati da un collezionista per acquistarla), che diventeranno per il grande pubblico una specie di marchio di fabbrica dell’arte del ventunesimo secolo. Easyfun, specchi colorati e sagomati con innocenza infantile a forma di animaletto dei comics. Easyfun Ethereal, perché il mercato vuole anche dei quadri e, in fin dei conti, il saccheggio della pittura di Rosenquist non è un’ impresa troppo complicata. Poi ancora Popeye, Hulk ed Elvis, nelle quali il modus operandi ormai collaudato da Koons viene declinato in innumerevoli variazioni agevolmente riconoscibili.

Il suo alfabeto produttivo è completo: icone della piccola borghesia e materiali del mobilificio. Tutti i soprammobili che escono dal suo studio sono Arte con la maiuscola. Perfino l’uomo della strada li riconosce, anche se ormai sono pochi quelli che possono acquistarli.

L’idea “geniale” è stata quella di un merchandising alla rovescia, nel quale gli oggetti da bookshop sono diventati opere per il museo, il che non impedisce, ovviamente, lo sviluppo del percorso inverso. Infatti, che si tratti di una confezione disegnata per lo champagne Dom Perignon, di un vasetto da fiori a forma di cagnolino o di un piattino decorato in rilievo da appendere in salotto, tutto ciò viene messo in mostra tanto nelle sale d’esposizione quanto nelle boutiques. Variano solo dimensioni e prezzo.

In questo senso, apparentemente Koons “usa l’arte come forza motrice del cambiamento sociale”, ne fa nutrimento per le folle rendendone la fruizione più facile, più accessibile. La democratizza, affermerebbe compiaciuto un anchorman senza scrupoli. Ma, la verità è l’esatto opposto. Il suo lavoro è interamente autoreferenziale, teso a creare uno spazio nel quale affermare la propria esistenza, modificando il concetto stesso di “arte” attraverso un semplice ribaltamento dei suoi caratteri costitutivi. Rendere banale ciò che è straordinario, materiale ciò che è mentale, ornamentale ciò che è essenziale. Lecito dubitare del fatto che l’obbiettivo di questa strategia di economia estetica sia il progresso sociale, se non quello dell’artista medesimo.

Per esprimere tutto ciò in modo più semplice, si potrebbe dire che l’operazione di Koons sta all’arte come il Big Mac di Mc Donald’s sta alla gastronomia. Innegabile che si tratti di un prodotto perfettamente concepito per sfamare un’enorme massa di consumatori, meno verosimile che sia stato pensato per permettere a tutti di gustare la buona cucina.

Ma questa è la legge degli Stati Uniti d’America, grande successo è sinonimo di grande qualità. E c’è sempre uno Scott Rothkopf pronto a spiegare quanto questo sia vero e utile al bene comune. Viva l’Amerika.