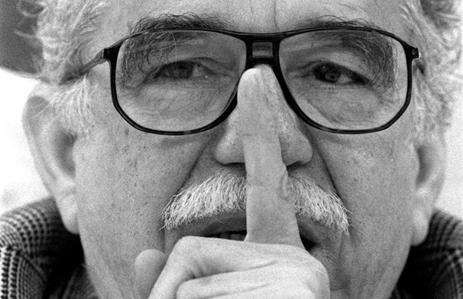

Gabo dopo tanta retorica

Qualche giorno fa il mondo ha assistito alle esequie di un vero gigante della letteratura, che assurge così col suo trapasso terreno al pantheon degli scrittori immortali. Ma per quanto retoriche, melense e scontate possano essere le celebrazioni per la morte di Gabriel García Márquez, il massimo esponente del realismo magico, non può e non deve lasciare nessuno indifferente. Il grande scrittore colombiano infatti è saputo essere autore veramente completo, ha saputo miscelare e presentare introspezione e descrizione della realtà ad una fine analisi del tempo storico a lui contemporaneo e immediatamente precedente, e non da ultimo all’avventura, alla magia e al sogno.

Proprio nella commistione di aspetti paradossali e tra loro antitetici emerge il suo genio, autore impregnato di un ferreo realismo, è stato abile cantore di fantastiche e surreali atmosfere oniriche e di fervida immaginazione. Perché Márquez da realista visionario ben sapeva che nulla è più immaginifico della realtà e che nulla è più concreto della fantasia. E proprio in questo folle paradosso si estrinseca in tutto il suo significato il realismo magico, ma Gabo (questo il nomignolo affettuoso col quale amici e conoscenti stretti lo chiamavano) non era stato il capostipite di questo movimento letterario, già uno scrittore cubano, Alejo Carpentier, aveva descritto il suo stile come un “real maraviglioso”. Ma anche una “realtà meravigliosa” può andare bene per descrivere Márquez, che dalla realtà magica e meravigliosa ha saputo creare personaggi di levatura disarmante, eroi dell’ideale destinati amaramente alla triste sconfitta.

Márquez è stato figlio del suo tempo, insieme al peruviano Mario Vargas Llosa, all'argentino Julio Cortázar e al messicano Carlos Fuentes, e per certi versi anche al ben più ermetico e metafisico Jorge Luis Borges, è stato tra gli scrittori che hanno costituito l’avanguardia letteraria latino-americana negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. Tra i suoi romanzi di maggior successo, dallo stile compositivo spesso non lineare, barocco e ricercato, non si può non citare “Cent’anni di solitudine” del 1967, il su vero capolavoro che riporta diversi miti e leggende colombiane attraverso la storia della famiglia Buendía, i cui membri vivono in prima persona le vicende della creazione e della sviluppo della Colombia contemporanea, dalla lotta tra liberalismo e socialismo, alla modernizzazione tecnologica all’ingerenza degli Stati uniti nel continente americano. Il tema fondamentale del romanzo è la ripetitività del tempo e degli eventi, vero sostrato del realismo magico dove la linea di demarcazione tra immaginario e reale diviene sfumata e ambigua, dove la magica eredità culturale precolombiana si mesce alla modernità incombente. Ma non si può nemmeno non citare “L’autunno del patriarca” del 1975, amara riflessione sulle dittature latino-americane che prende forma in un’attenta analisi dell’animo umano in relazione alla brama del potere, all’esercizio della violenza e alla fascinazione della forza.

Molti critici hanno visto in García Márquez influenze di Hemingway e Kafka, non per nulla due mostri sacri della letteratura contemporanea tra loro antitetici, e col suo genio creativo che gli ha valso il Premio Nobel per la letteratura, Márquez ha saputo essere fedele descrittore della realtà storica e sociale come il primo e al contempo profondo indagatore dell’inquietudine dell’esistenza umana come il secondo, ma come entrambi ha creato meravigliose opere sul filo conduttore della tragedia dell'esistenza, della solitudine e della sofferenza come continuo rinvio del rapporto irrisolto con la fine della vita, perché come scrisse Gabo "All'Imbrunire nell'istante opprimente del passaggio dal giorno alla notte si levava una tormenta di zanzare carnivore e di zaffate di merda umana rimesta nel fondo la certezza della morte".

Non è allora troppo retorico dire, che la morte terrena che ha fermato per sempre la mano del grande letterato di Aracataca gli ha dischiuso la porta dell’immortalità.